就職氷河期世代支援に“本気の政策”を──高齢化と向き合う今、問われる制度の再設計

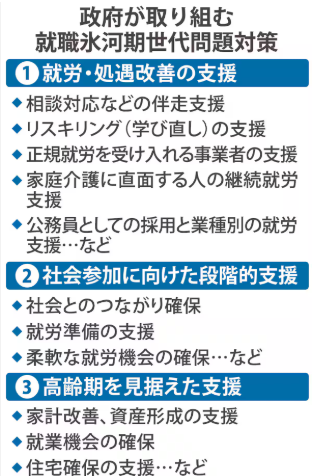

政府が「就職氷河期世代」に対する新たな支援策の検討に入り、6月を目処に方針をまとめる方針が報じられました。

これは、長年にわたって課題とされながらも、いまだ根本的な解決に至っていない“構造的問題”にようやく再び光が当たろうとしている兆しとも言えます。

氷河期世代──制度の空白の狭間で

バブル崩壊後の1990年代半ばから2000年代初頭にかけて、就職活動の時期を迎えた世代。

当時は企業の新卒採用が極端に絞られ、多くの若者が非正規や短期雇用を余儀なくされました。

正規職への道が閉ざされたまま年齢を重ね、雇用や収入、キャリア形成、結婚・出産、住居取得など、人生のあらゆるフェーズで不安定な立場に置かれ続けたのが「就職氷河期世代」です。

政府もこの間、断続的に支援策を講じてきたものの、短期集中型・対象限定型が多く、結果として根深い問題の解消には至っていません。

そして今、その氷河期世代がいよいよ中高年、そして高齢期に差し掛かろうとしています。

「高齢化」と「自立支援」のはざまで

今回の支援策では、「家計改善」「資産形成」「住宅確保」などの老後を見据えた対策が目玉とされています。

一方で、それと同じくらい重要なのが、「就労・処遇改善」や「社会参加支援」といった、自立的な生活を続けるための基盤づくりです。

支援を“保護”にとどめず、“挑戦”と“選択”の機会に変えていく。

そのために必要なのは、以下のような長期的な視点に立った制度整備です。

🔹 リスキリングの本格実施と受け皿の多様化

単なる“学び直し”の支援にとどまらず、リスキリングの成果が実際に処遇改善や雇用拡大につながる制度設計が必要です。

オンライン講座だけでは不十分です。地域・産業ごとのニーズと結びついた「学び→働く」への実装力が問われます。

🔹 非正規・無業層への多様な就労機会

「正社員化」だけを目指す支援では取りこぼしが出てしまいます。

家庭事情やスキル状況などに応じた多様な働き方と、その人に合った処遇改善の道筋を示せる制度が必要です。

🔹 孤立を防ぐ“社会との接点”づくり

就労に限らず、地域活動やボランティア、学びの場などを通じた「社会参加の支援」は、孤立を防ぎ、生活の安定にもつながります。

人的ネットワークの構築は、就職・転職活動への意欲にも影響を与えるからです。

実態調査とプッシュ型支援の強化を

政府は同時に、氷河期世代の実態調査やプッシュ型支援(必要な人へ積極的に情報を届けるアプローチ)にも取り組むとしています。

現状の支援制度は、「情報にアクセスできる人だけが恩恵を受ける」構造になりがちです。

行政・自治体・地域団体が連携し、アウトリーチ型のモデルを広げることが、制度の効果を大きく左右するでしょう。

“他人ごと”ではない未来の話として

今回の動きが、ようやく再スタートラインに立ったという認識を持つべきです。

「もう手遅れでは?」という声もあるかもしれませんが、いま動かなければ、10年後、20年後にさらに深刻な「高齢の生活困窮層の増加」「社会的孤立の拡大」といった形で社会全体にのしかかります。

この問題は、支援を受ける側・届ける側だけの話ではありません。

“社会の持続性”そのものに関わる大きなテーマです。

支援策の行方を、注視し、引き続き声を上げ続けたいと思います。

【参考文献】

産経新聞デジタル

https://www.sankei.com/article/20250419-WWL4BRDODZKEFP5TBVY4W6XXOM/